許鞍華執(zhí)導(dǎo),改編自張愛玲同名小說,《第一爐香》怎么看都是一個好餅。對于演員來說,這個資源的品相完全可以沖著拿獎和轉(zhuǎn)型去了。

但馬思純拿下《第一爐香》,不但沒加分,反而一再陷入被群嘲的尷尬境地。開機(jī)出路透的時候,她被吐槽太胖太土不符合原著葛薇龍人設(shè)。出了預(yù)告片,她被更猛烈地吐槽形象氣質(zhì)與葛薇龍不符合。馬思純是努力的演員,但她真的不適合。

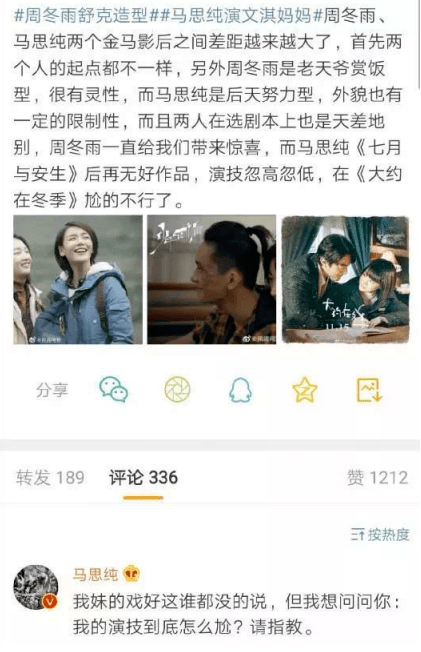

《七月與安生》獲得金馬獎最佳女主角之后,馬思純的事業(yè)發(fā)展沒因為獎項而有提升,反而一再陷入爭議。在電影領(lǐng)域的失手,至少還在可控范圍內(nèi),至多是《大約在冬季》鬧出了“我的演技到底怎么尬”的熱搜,但也沒有被廣泛否認(rèn)演技。

電視劇領(lǐng)域的失敗是“災(zāi)難”級別的。你甚至想不起來她演過這些劇,《將軍在上》(男主-盛一倫)、《橙紅年代》(男主-陳偉霆)、《加油你是最棒的》(男主-鄧倫),撲得悄無聲息,哪怕與她合作的都是算得上流量的小生,卻部部是連吐槽聲音都欠奉,扛不了劇,播得毫無水花。

到底是哪里出了問題?

1、選角偏差:

不適合的餅,哪怕是頂配好資源,也會反噬

嚴(yán)格意義上來說,馬思純憑借《七月與安生》得獎之后,拿到最好的一個資源是《第一爐香》,既有名導(dǎo)加持又是絕對女主角。但這部電影從開機(jī)到預(yù)告片發(fā)布,每次都引起大眾對她的廣泛吐槽。

馬思純的形象是駕馭葛薇龍的首要“障礙”。張愛玲的原著小說里是這樣描述葛薇龍的外貌,“平淡而美麗的小凸臉”、“她的眼睛長而媚,雙眼皮的深痕,直掃入鬢角里去”、“纖瘦的鼻子,肥圓的小嘴”。原著描述的白凈皮膚與纖瘦體態(tài),哪一點都與馬思純的外形氣質(zhì)不符合。

針對有龐大受眾基礎(chǔ)的原著改編影視作品,既然享受了因原著引流而來的關(guān)注度,那么演員契合度也成為原著粉最基礎(chǔ)的期待。選擇一個“像”的演員,當(dāng)然是事半功倍的。就像周冬雨之于《山楂樹之戀》,倪妮之于《金陵十三釵》,湯唯之于《色戒》。

“不像”的演員,要扭轉(zhuǎn)口碑,那就得靠足夠好的演技來彌補(bǔ)了。吃過“不像”虧的,何止是馬思純,孫儷要出演《甄嬛傳》時也曾被批評外形與原著不搭,但這部劇的跨度足夠長,她用演技拉回了分?jǐn)?shù)。

《第一爐香》所引發(fā)的一系列爭議,放在馬思純的職業(yè)履歷里,核心問題是一致的:

選角時,馬思純鐘情于那些“有絕望感”的角色。但大多時候,受限于形象氣質(zhì)、感受能力、人生閱歷,她并不能精準(zhǔn)把握住這些角色的精髓。

所以,黎吧啦和七月之后,她沒有交出能讓大眾記住的角色。

2、戲路問題:

崛起于青春疼痛文學(xué),又困于青春傷痛文學(xué)

青春傷痛文學(xué)氣質(zhì),是馬思純身上很突出的標(biāo)簽。

她最經(jīng)典的兩個角色,《左耳》里的壞女孩黎吧啦,《七月與安生》里看似乖巧實則叛逆的七月,都是青春期里的有破碎感的角色。

這兩個角色看似與她本人的性格完全不同,實際上代償了她本人青春期的缺憾,是她曾經(jīng)在心中向往的另一種人生。所以,個人經(jīng)歷讓她對角色把握和理解是精準(zhǔn)的,進(jìn)而演出角色的層次感。

馬思純的家庭,很多人都熟悉了,她的母親蔣文娟與蔣雯麗是親姐妹。她成長在一個充滿愛的家庭,同時也是“規(guī)矩”很多的家庭,被提前剝奪掉了青春叛逆期。

家里對馬思純的要求是晚上十點前要回家,飯桌上不能在大人之前懂筷子。她此前以為所有的女孩都是這樣的,上學(xué)之后才發(fā)現(xiàn)不是。她的青春期是缺失的,不敢肆無忌憚。中學(xué)時代遇到的校園霸凌,讓她更壓抑自己。成為明星,又失去了很多自由,她內(nèi)心那些小壞的念頭都被自我剝奪掉了。

她不止一次在接受采訪時強(qiáng)調(diào),“一定要當(dāng)一個乖的人,一定要當(dāng)一個大家覺得對的人。”焦慮、不安、沒安全感,是她成長過程中一直與之相處的情緒,她在參加真人秀節(jié)目時吐露心聲,“別人永遠(yuǎn)都覺得你是關(guān)系戶”,她也在懷疑自己是不是真的不太會演戲,也沒有那么好。

黎吧啦是馬思純想活成的樣子,叛逆、放肆、熱烈。當(dāng)年,她主動去爭取了《左耳》里的黎吧啦,為了拿到這個角色,20天內(nèi)減重15斤。七月也是異曲同工,這兩個角色都處在馬思純里能充分理解并吃透的范疇之內(nèi)。

但當(dāng)角色的要求沖出青春傷痛的范疇,要求更多層次感,要有更深理解力時,馬思純的演技就不太夠用了。《風(fēng)中有朵雨做的云》的小諾即是如此,小諾目睹了母親被家暴,連阿云被害,這個角色所處的底層環(huán)境和復(fù)雜經(jīng)歷是馬思純不熟悉的,要演活小諾對馬思純來說明顯力有不逮。

同時,演員能不能更上一層樓也有運(yùn)氣的成分,以及要看導(dǎo)演的調(diào)教能力。馬思純演繹抑郁癥的那段《最美表演》不被認(rèn)可,可她本身有情緒病,能說她對抑郁癥不了解嗎?只能說有時候,演員是作品最前端的形象,批評演員的演技也是觀眾最直觀的輸出情緒方式,但有時候鍋也不全在演員身上。

演技的沉淀急不來,對于馬思純來說,得自己去經(jīng)歷、成長。家庭出身給了她好資源,同時就給不了她復(fù)雜的社會閱歷。28歲拿了影后,可以不被選擇,不會輕易被換掉。但也照樣得面臨轉(zhuǎn)型,接受“不認(rèn)可”。

馬思純曾經(jīng)很坦誠地剖析過自己,“我特別喜歡江湖義氣很重的人,我是一個社會經(jīng)驗很少的人,沒有經(jīng)歷過太多苦。生活方式安分守己,內(nèi)心狂野。走到這步是意料之外。”

3、85花的困局:

選擇有限、演技有限、轉(zhuǎn)型艱難

馬思純雖然總被說“資源咖”,但她成名不算早,真正開始被人記住是2014年的《左耳》,那時她26歲。

即便是2016年得了金馬影后,她的資源也說不上好。與徐克、婁燁等大導(dǎo)演合作,演的是發(fā)揮空間不大的配角,作為女主角的兩部電影《大約在冬季》、《蕎麥瘋長》劇本和導(dǎo)演層面的問題就很大,都屬于演技救不回來的戲。電視劇方面就更虐了,大IP和古偶有其他85花或后輩小花占著,現(xiàn)實題材的好本子多是男人戲,甜寵題材則是年齡已經(jīng)不合適。

實際上,馬思純所處的這一代85花,有同樣的困境,市場上女性題材影視作品欠缺,女演員們的選擇權(quán)實在有限。年紀(jì)在往上漲,不能總演古裝偶像劇、現(xiàn)代偶像劇,要轉(zhuǎn)型得往現(xiàn)實題材走。

但要轉(zhuǎn)型為青衣談何容易?現(xiàn)實題材多以男人戲為主,女主基本處于鑲邊配角,比如《大江大河》,除非有個好人設(shè)與好演技,不然女演員在現(xiàn)實題材戲里要出彩并不容易。主旋律題材的戲更是男演員的天下,女角沒什么存在感。更別提耽改劇,女角都是工具人,戲份多還得被罵。家庭劇意味著要演媽,85花年紀(jì)也不想過早與“媽味”關(guān)聯(lián)。大導(dǎo)演們比起用85花,更愿意培養(yǎng)年輕一代的小花。

選擇有限還來自于類型不夠豐富。國內(nèi)至今沒有職業(yè)劇的土壤,大多職業(yè)劇都是打著另個旗號談戀愛,或者不是在塑造職業(yè)人格,而是著重講職場人際關(guān)系。所以職業(yè)劇不好看,也不捧人。

馬思純,以及她這一代85花,要么本身演技有限,要么沒有好的機(jī)會,轉(zhuǎn)型艱難,要上升一步,時也命也。希望借著今年的“姐學(xué)”東風(fēng),資本與市場能給女性題材更多的空間,女演員們能擁有更多的選擇余地。(三丁/文)