但更多時候,導演和編劇對于原著的改編,呈現了一種理解的錯位。

王安憶在采訪中談到了許鞍華對于《第一爐香》的設想——“我就想拍一部愛情片,我已經到了這個年齡了,從來沒有好好地愛過,你要讓我愛一次。”

這大概就是許鞍華和張愛玲的不同。

張愛玲更加冷酷,她寫葛薇龍自己的欲望與虛榮。故事里的每個人都是悲劇的共謀者,都和那華麗又爬滿虱子的上流社會融為一體,純粹、真正的愛情幾乎沒有出現。

但許鞍華很心軟。電影中,她給葛薇龍的選擇加上了很多外因。第一次是因為刮臺風了,她被迫留下;第二次是因為在船上遇上了辱罵她的婦人。

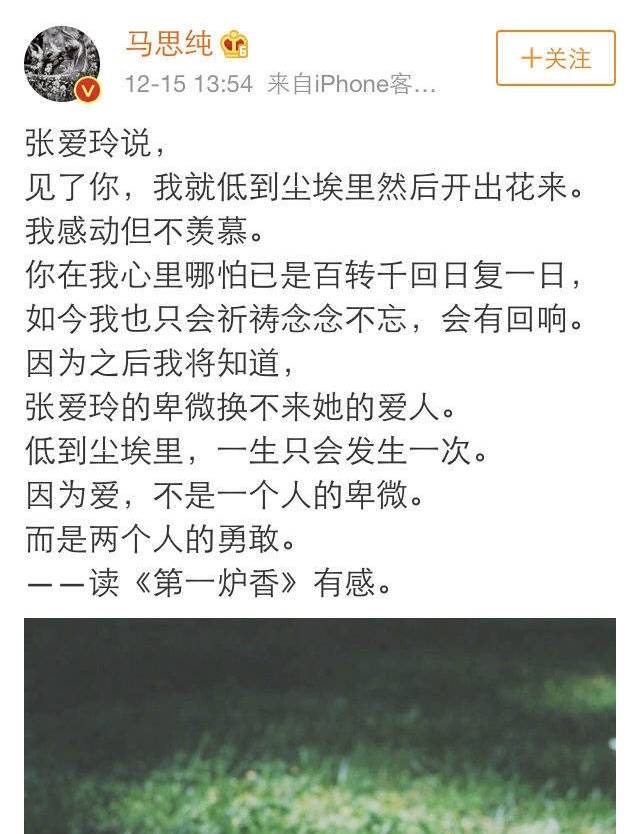

葛薇龍的墮落幾乎是被迫的,被時代,被環境。以至于許鞍華呈現的葛薇龍,就是卑微的愛而不得,跟宣傳文案和馬思純的觀后感對上了。

盡管許鞍華很喜歡張愛玲,但她大概不是最適合改編張愛玲的那個人。

她拍過三次張愛玲,兩次口碑都很一般。但《桃姐》《姨媽的后現代生活》《天水圍的日與夜》這種現實題材,許鞍華的發揮就很穩定。

紀錄片《好好拍電影》呈現的許鞍華,是一位真誠、謙虛又很接地氣的導演,她養了一只貓,不愿意把母親送去養老院,出行依舊會選擇公共交通。

也許這樣的許鞍華,沒辦法重現《第一爐香》如此殘酷又扭曲的悲劇。

低于預期的口碑之下,《第一爐香》的市場表現很一般,上映三天僅2000萬出頭的票房,預測總票房也只有3600萬左右,似乎和強大的全明星主創班底不符。

紀錄片中,許鞍華談到了某一時期自己的電影不賺錢,找投資比較難。她大跨步走在街上,說“我不信我賺不到錢”。

資金是一個很現實的問題,即便是許鞍華這樣的大導,也不得不接受妥協。

雖然不知道《第一爐香》的選角是不是她的妥協,但她曾在采訪中說,電影中全員講普通話是出于市場的考慮。遺憾的是,這樣的妥協似乎并沒有帶來更多的市場。

從口碑和市場來看,《第一爐香》大概是失敗的。但它并不是那種粗制濫造、不用心的爛片,也許可以把它看做一次選角的失敗和改編的錯位。

至于鞍導,就像那部紀錄片的片名,我們仍然期待她能夠“繼續拍電影”、“好好拍電影”。(山今/文 小婉/策劃)