◎任凡

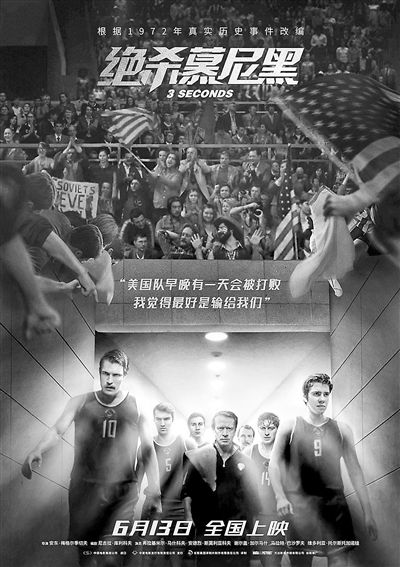

體育題材的電影不好拍是因為無論怎么拍都很難跳出勵志這個大坑。勵志一次兩次行,次數多了容易讓人審美疲勞,搞不好反倒滋生出消磨熱情和消費斗志的副作用。傳記片也不好拍,因為歷史事實在那兒擺著,留給編導的空間太小,如何平衡電影的戲劇性和史實的客觀性,是一個很不好處理的難題。所以,挑戰一部體育題材的傳記電影,似乎無異于自己挖坑埋自己,其難度是可想而知的。拍攝于兩年前的俄羅斯電影《絕殺慕尼黑》正是這樣一部明知山有虎偏向虎山行的作品。影片最初的拍攝動機我們不得而知,但從最終的呈現看,確實做到了出新、出彩,堪稱這類電影的佼佼者。

影片基于1972年慕尼黑奧運會男籃決賽的真實歷史場景改編。說到那屆奧運會,真是命運多舛。以色列運動員被恐怖分子劫殺的“慕尼黑慘案”不僅是奧運史,也是人類歷史上一次最為悲傷的記憶。而那一年發生在前蘇聯隊和美國隊之間的男籃決賽,也因為其充滿戲劇性的進程和結果成為一場永載史冊的經典戰役。整場比賽蘇聯隊幾乎一直保持領先,而最后的關鍵時刻,美國隊靠罰球實現反超。此時距離比賽結束還有3秒鐘,而這3秒鐘的比賽竟然被反復上演。毫無疑問,這對場上的球員來說是一次徹頭徹尾的精神折磨。想象一下,這相當于場上10個至尊寶一起玩兒了三遍月光寶盒,你說崩不崩潰?然而,競技體育畢竟是結果至上的,最終蘇聯隊依靠一次長傳絕殺,一分險勝,奪得冠軍。一臉痛苦的美國隊員不僅當時拒絕接受比賽結果,而且直到將近半個世紀以后的今天,美國隊仍然沒有領取那本該屬于他們的亞軍獎牌。

影片利用最后40多分鐘的篇幅高度還原了那場經典比賽的場景,這讓人想起今年另一部結尾“高仿”的傳記電影《波西米亞狂想曲》。一次體育,一次音樂,同樣的激情震撼,同樣的熱血沸騰。

但一部體育題材電影如果僅僅做到了結尾的熱血,是不具備說服力的。以弱勝強、草根逆襲這些千人一面的橋段仍然屬于勵志話語的范疇,前面鋪墊得再好,充其量不過是一次意志的勝利。而本片在高度尊重史實的基礎上,難能可貴的沒有去妖魔化自己的對手美國隊,而是利用有限的篇幅著重刻畫了當年那支蘇聯隊從教練到每個隊員的情感糾結和價值選擇,盡量賦予他們個性和尊嚴。所以說,本片的成功不僅僅是一次關于體育精神和意志的勝利,更是一次主創團隊沖破價值觀窠臼的觀念的勝利。

影片故事發生時正值冷戰時期,美蘇意識形態爭端幾乎主導了一切社會活動的開展。然而,身處大歷史背景下的普通人又在做著怎樣的價值判斷和選擇呢?他們真的會像被描述的那樣“高度一致”嗎?當然不是。學者許倬云說,除了最大的全人類和最小的個體生命是真實的,其余都是虛無的。個體之所以鮮活,源于他們獨特的思想和情感。就像片中那些球員,即便身處百般禁錮的高壓體制,他們仍然會在去歐洲比賽時偷偷給家人帶禮物,也會在日常訓練和參加妹妹婚禮中選擇后者,甚至會在抵達西德后悄悄策劃一場逃亡。即便是從始至終不茍言笑,吊著一張撲克臉的教練加蘭,也無時無刻不在牽掛著自己患病急需手術的兒子。

球員也是普通人,他們時而懦弱時而狡猾,他們從來沒想過贏下美國隊,甚至在打街球時還輸給了幾個黑人孩子。然而,正是這些普通人的情感和弱點,讓他們的拼搏具備了生命的質感。他們全力以赴的最后一戰不再只是為了嚴肅的集體榮譽,他們張開雙臂擁抱的是作為運動員的競技尊嚴。除此之外,影片還毫不避諱的提到了格魯吉亞和立陶宛籍球員的國家立場問題,而最終他們無處安放的民族情感也都在博大而包容的體育精神里找到了歸宿。

體育的歸體育,其它的歸其它,這是電影《絕殺慕尼黑》反復傳遞的價值取向。其實,作為一部電影,本片可能遠沒有達到成為經典水準,但其冷靜、客觀、溫柔,甚至略帶自嘲的筆觸非但沒有消解影片的力量,反而讓我們看到了俄羅斯電影一步步走向開放包容的胸懷和態勢。第一次,我們在電影里看到的美國隊不再是妖魔鬼怪,而是一個強大的對手。其實無論在競技場內外,尊重規則,正視對手,才是參賽者應有的積極心態,否則只能折射出自身的不自信。

關鍵詞: 體育電影