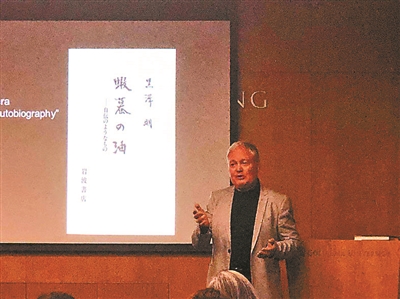

《黑澤明的羅生門》作者保羅·安德利爾

1979年,北京電影學院小禮堂里在放映日本導演黑澤明的電影《羅生門》。銀幕上,叢林中人物微微屈膝地“矮身跑著”,光線斑駁、閃爍。臺下的觀眾中,一位大一男生喜歡上了這種影像的風格、凝重的色彩和不確定的隱晦,這個學生就是張藝謀。

“就像黑澤明所說的,電影對所有的電影人來說,同樣是一種終生的學習。它是夢,是黑暗中的光,是幻想、慰藉和照耀。”四十年過去了,在禮堂看電影的場景還歷歷在目,讓張藝謀再次講起黑澤明,是因為哥倫比亞大學前東亞系主任保羅·安德利爾的一本新書《黑澤明的羅生門》,張藝謀為這本書撰寫了序言。

這些年來,又因其是奧斯卡歷史上首位獲終身成就獎的亞洲導演,黑澤明的地位再次被確認:他既是西方的,又是亞洲的。如今,商業(yè)電影和藝術電影逐漸分化,在藝術電影精英化的現(xiàn)狀下,黑澤明成為少有能破除次元壁的“電影大師”,不少人以看過《羅生門》作為自己是“文藝青年”的一種標志。

而黑澤明本人和他的電影哲學,在文藝的標志之外,還有更多內涵嗎?普通讀者如果想深入了解這位導演,有更深入的途徑嗎?日前,由人民文學出版社和九久讀書人共同出版的這本《黑澤明的羅生門》或許可以成為觀影之余的一種補充。書中,作者安德利爾教授細致而嚴謹?shù)卦忈屃撕跐擅麟娪爸?ldquo;毀滅”“重生”和“英雄”的主題,引領讀者走進黑澤明電影體系最隱秘的精神核心。在書中作者追溯了黑澤明生命中標志性的記憶或創(chuàng)傷——被1923年大地震和兩次世界大戰(zhàn)接連毀滅的故鄉(xiāng)東京,還有兄長的決然離世,抽絲剝繭地還原了黑澤明獨特的美學自覺背后深刻的歷史羈絆和個人選擇。作者認為,這些經(jīng)歷——荒城和亡兄,共同塑造了黑澤明電影中最內在的聲音,這些悲傷的元素貫穿了黑澤明的電影生涯。

這本書雖然是美國學者對日本電影大師的一次研究歷程,卻讓讀者看到一個殿堂式的黑澤明。

在“黑澤明成為大師”這條路上,除了有日本文化的支撐外,莎士比亞和陀思妥耶夫斯基也功不可沒;在榮耀加身的過程中,奧斯卡選擇黑澤明其實也值得尋味。那么,對于今天的中國讀者而言,能否越過那些贊美,越過照耀,擁有一次客觀認識黑澤明的機會呢?

日前,《黑澤明的羅生門》一書作者、哥倫比亞大學前東亞系主任保羅·安德利爾訪問中國,并接受了北京青年報記者的專訪。

對話

講述黑澤明的哥哥與電影《羅生門》

北青報:這本書的中文譯者在他的一篇推介文章里提到,您這本書在結構上參照了《羅生門》這部電影,不知道您是否確有這樣的想法?

保羅·安德利爾:這樣看我的譯者真的很好啊(笑)。雖然我不知道自己有多少自覺,但我承認自己確實有這樣的想法。黑澤明在他的電影和自傳里不斷返回歷史進行著自我拷問,我希望通過這樣的結構可以呈現(xiàn)出這種特點。書中有一章叫《審判》,主要涉及的是東京大審判。而在《羅生門》中,觀眾實際也處在見證者的視角上。從這個意義上說,每個觀眾也都經(jīng)歷著一場審判,我們不知道真相,但卻面臨著巨大的疑問。這是黑澤明想要傳達的,也是我希望這本書能夠傳達的。我希望這本書能夠成為一個引子,在書的結尾,我單列出了“延展閱讀”部分,羅列了那些讓我在思考上有所啟發(fā),或幫我深入了解黑澤明生活和工作的書目,它們可能會激起讀者進一步的閱讀興趣。

北青報:您是如何想到要用這么多筆墨書寫黑澤明的哥哥和《羅生門》這一部影片的呢?

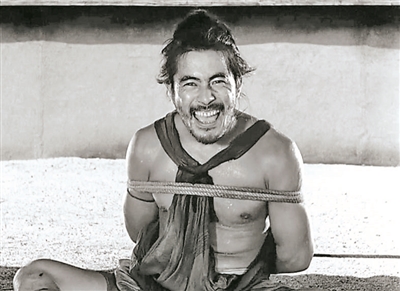

保羅·安德利爾:有一個非常有名的作曲家武滿徹,他一直為沒能和黑澤明合作一部黑白片而感到遺憾。他認為黑澤明塑造了很多極具魅力的惡人,而他的哥哥丙午對我來說就是這樣一個人。他哥哥辜負了父母的期望,并且最終自殺了,黑澤明被這些事情深深困擾。另一方面,丙午又是他的文學向導,鼓勵他走進電影世界。《椿三十郎》《泥醉天使》都塑造了這樣一個主角。

至于《羅生門》,我認為其中樵夫這個角色懷抱的嬰孩可以視為一個重生的預兆,甚至可以說這就是黑澤明亡兄的重生。這個孩子同樣也證明了黑澤明決意直面這破碎的世界,并重拾失落的希望、重建文化的自信所付出的努力。在這個影片的結尾,樵夫撞向了鏡頭,同時也是我們所有人,就好像他在繼續(xù)前進。

電影也有黑暗一面

但他仍能給予別人希望

北青報:您在書中提到黑澤明是一個道德主義者,并且認為相比起哥哥丙午,黑澤明更像是“正片”,也就是向陽的一類人,他的作品里蘊含著一種希望。對您來說,道德在藝術創(chuàng)作里扮演著怎樣的角色?一部電影作品是否排除道德因素而存在?

保羅·安德利爾:在書中我提到,黑澤明是一個“感性主義者和道德主義者”,這兩個詞應該是同時出現(xiàn)的。他意識到自己應該成為一個負責任的電影創(chuàng)作者,不僅僅是說要在電影中展現(xiàn)善的行為,而是要真正敘寫人類的境況,這就意味著像《羅生門》和《生之欲》這樣的電影很大程度上不僅僅是“道德的”。事實上在他后期的作品中,他開始更加接近情境論:我們都是某個環(huán)境之下的受害者,無論我們怎樣努力都無法解決問題,事情成了命中注定的。當然,電影不一定非得是道德的,小津安二郎的電影便不是。即便是黑澤明本人的電影也有黑暗的一面,他本人也有過絕望到自殺的時刻,但他的偉大之處正在于他仍能給予別人希望。

北青報:您在書中提到一個觀點,認為小津和溝口較早地適應了彩色介質,但他們卻在文化上更為保守。黑澤明拍攝了大量的時代劇,包括最著名的《七武士》和《羅生門》,而這其中絕大部分又都是黑白電影,那么他是否也具有保守的一面?

保羅·安德利爾:當你把黑澤明的時代劇,比如《羅生門》,跟同時代其他人的時代劇電影相比,比如溝口健二的《山椒大夫》,就會發(fā)現(xiàn)他的電影雖然來源于日本古代的故事和傳奇,但通常都是經(jīng)過當時日本作家改寫過的現(xiàn)代小說。黑澤明之所以放棄《切腹》,也是因為他覺得自己并不熟悉當時武士的生活。從這些角度上看,他故意選擇了很多歷史依據(jù)并不可靠的文本,以此來表述現(xiàn)代日本的故事。

從各地“借用”文化

作品流行是因為更日本

北青報:黑澤明很多作品都是對莎士比亞、陀思妥耶夫斯基作品的改編,這是否意味著黑澤明簡化、西化了本國文化,并因此而得以流行呢?

保羅·安德利爾:我不這么認為,一些批評者確實認為黑澤明不能代表日本文化,但當我們回到30年代的日本,就會發(fā)現(xiàn)各種不同的文化、思潮都在向日本社會滲透。日本人一直在從世界各地“借用”文化,尤其是中國。對這一整代人而言,重要的不是抵抗了什么,而是引入了什么。小津和溝口之所以流行,有一部分原因是因為他們“看上去”更日本,甚至有“東方主義”的話語作祟。

北青報:在書中您提到,《羅生門》獲得威尼斯電影節(jié)大獎并非因為這部電影所具有的“異國情調”,但據(jù)我們所知,日本早期選送國外并獲得獎項的電影大都是具有某種“異國情調”的時代劇,而小津、成瀨的都市家庭題材難以獲得這種選送機會。這其中是否存在一種西方對東方必然的文化獵奇?

保羅·安德利爾:《地獄門》和《雨月物語》都是在《羅生門》之后進入國際視野的,到《地獄門》獲得金棕櫚這個時期,毫無疑問已經(jīng)形成了東方主義的視點。《雨月物語》的情況可能更加復雜。但在《羅生門》出現(xiàn)的時候,日本人只是覺得黑澤明瘋了。《羅生門》在威尼斯是因其美感和質量而取勝的,他吸引了費里尼等大批影人。

文/本報記者 張知依(特約作者圓首的秘書對本文亦有貢獻 特此感謝)

統(tǒng)籌/滿羿